食べたあとの砂糖って、身体の中でどうなってるの?

◎ 血 糖 値 と 糖 分 の カ ン ケ イ

さて。

糖分(炭水化物)には、いくつかの種類があるということ。(単糖類・2糖類・多糖類)

どのかたちで摂取するかよって、ブドウ糖の吸収の早さが変わってくること。

また、身体には血糖値を一定に保とうとする働きがあること。

…というところまで、お話しました。

では、血糖値と食べものの関係を考えてみます。

お腹がすいて、徐々に血糖値が下がってきました。

身体は頑張って血糖値を上げようとしますが、なんとなく眠くなってきます…。

そんなときに、何を食べるか。

えっと、じゃあまず多糖類を食べてみましょう。

たとえばでんぷん質の多い、ごはんやイモ類など。

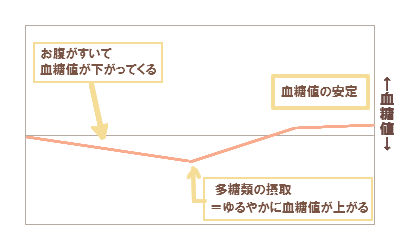

図1.多糖類を摂取した際の血糖値の変動(イメージ)

吸収がゆるやかな多糖類を含む食べ物を食べたとき。

イメージとしては、図1のように血糖値は動きます。

ゆっくり吸収される多糖類は、やっぱりゆっくり血糖値を上げるのです。

では次に。

お腹がすいて、砂糖(単糖類・2糖類)たっぷりの甘いものを食べた場合。

単糖類などは吸収が素早いため、血糖値はすぐに上がるはず。

つまり、下がっている血糖値をぐん!と上げて、元気にしてくれるはず!ですよね。

はず…なんですけど…。

単糖類などの摂取で急激に血糖値が上がった場合、

身体は驚いて、思わぬ働きをしてしまうのです。

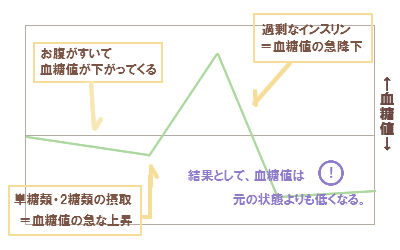

図2.単糖類・2糖類を摂取した際の血糖値の変動(イメージ)

単糖類などの摂取、特に自然界のものではありえないスピードで吸収される

砂糖などを摂取すると、血糖値が急上昇します。

前項にも書いたように、血糖値は高すぎても低すぎてもダメ。

血糖値の急上昇=身体にとっては異常事態。

身体は慌てて血糖値を下げようと、すい臓から「インスリン」を分泌します。

急激な上昇に対処するために、これもまた過剰に分泌されるのです。

結果として、血糖値は下がりすぎてしまう…という事態が起きてしまいます。

そうなると身体はどうなるか。

脳や身体へのエネルギーが足りないわけですから、眠くなったり頭がぼーっとしたり。

食後は必ず眠くなる、という場合も、このようなケースが多いです。

そして更に深刻な身体症状や、精神的な症状が引き起こされたりすることも。

(これについては次項で詳しく触れます!)

◎ 調 節 機 能 が 狂 っ て し ま う と …

もちろん、身体には血糖値を上げようとする働きもあります。

(どちらかというと、そちらの方が生命維持に大切なために強いです)

そのため、砂糖を食べたからといって必ず「血糖値が下がりすぎて困る」

という事態が起きるわけではないのです。

ただ、何度もこのような「血糖値の急上昇→インスリンによる急降下」を

繰り返しているうちに、血糖値の調節機能自体が狂ってきてしまいます。

そうなると「インスリンが分泌されやすく、血糖値が下がりやすい」という

身体になってしまう場合もあるのです。

低血糖に陥りやすく、それに伴い不快な症状が出る。

これを「低血糖症」と言います。

わたしも、この調節機能がすっかり狂ってしまった人の一人でした。

こまめに何かを食べないと、血糖値を保てない。

昼食から夕食までの間何も食べていないと、突然「すこーん」とお腹が減って、

そうなると手足が震えたり、力が入らなくなってぐったり倒れたり。

動悸が激しくなって、何かに集中することができなくなります。

そして精神的にも不安が強くなり、異常に落ち込んでしまうのです。

自分が低血糖症だと気がつくまで、

そして気がついてからも、その対処の方法を覚えるまで、

この「発作」を起こすたびにずーんと落ち込んでいました。

毎日夕方頃にこんな風になるので、授業が終わった後のアルバイトも

欠勤することがとても多くて、迷惑のかけどおしだったからです。

「どうしてこんなに頑張れない身体なんだろう」

「普通の人はお腹が空いたくらいで、こんな風にならないのに…」と。

でも実は、この心の働き(落ち込み)さえも、低血糖症のなせるわざ…なのです。

どうやら、心の働きというのはわたしたちが思っているよりもずーっと

身体との関連が深いようなのです。

心の問題を、心だけで解決しようとして頑張っていた時期もありましたが、

それには限界がある…と個人的には感じています。

心理的な療法は効果が薄い、とはまったく思っていません。

ただ、身体へのアプローチがその大きな手助けになってくれるケースも

絶対にあるはずだと思うのです。

そのひとつが、「低血糖症の治療」なのだと思っています。

実は、低血糖症は知名度が低いために、精神的な病気と誤診されやすいのです。

そんなわけで、低血糖症について次項でお伝えしたいと思います。